Перейти к:

Перспективные конструкции газоанализаторов для металлургии

https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-342-348

Аннотация

Газовый анализ – один из ключевых методов оценки качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, а также в рабочей зоне производств. Особенно необходим мониторинг атмосферного воздуха на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, в частности, на предприятиях черной металлургии. Особенность газоанализаторов, используемых для системы наблюдения за качеством воздуха, заключается в их чувствительности и селективности. Для достижения данных показателей необходим правильно подобранный чувствительный элемент: преобразователь газоанализатора. В качестве материалов для изготовления преобразователей предлагаются синтезированные твердые растворы полупроводниковых бинарных компонентов, которые зарекомендовали себя как хорошие адсорбенты. В настоящей работе авторы рассмотрели полупроводниковые системы, состоящие из ZnTe и CdSe, условия синтеза твердых растворов на их основе, способы их идентификации, которые позволили аттестовать полученные материалы как твердые растворы замещения с кубической структурой (сфалерита) и гексагональной структурой (вюрцита) (в зависимости от состава). Выполненные рентгенографические, микро-, электронно-микроскопические, ИК-спектроскопические исследования твердых растворов позволили понять структуру поверхности адсорбентов. Результаты исследований химического состава поверхности, кислотно-основных свойств твердых растворов и бинарных компонентов систем позволяют сделать вывод о присутствии на поверхности льисовских и бренстедовских кислотных центров, отвечающих за адсорбцию СО на поверхности. В системах ZnTe – CdSe наблюдается тенденция перехода от слабокислой области к относительному повышению основности поверхности с увеличением содержания ZnTe. При помещении материалов в атмосферу СО в такой же зависимости происходит адсорбция газа на поверхности твердых растворов, что подтвердили прямые каталитические исследования. Установленные закономерности изменений с составом объемных и поверхностных свойств позволяют рекомендовать новые полученные материалы в качестве первичных преобразователей сенсоров-датчиков.

Ключевые слова

Для цитирования:

Васина М.В., Бащенко Л.П. Перспективные конструкции газоанализаторов для металлургии. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2025;68(4):342-348. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-342-348

For citation:

Vasina M.V., Bashchenko L.P. Promising designs of gas analyzers for metallurgy. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2025;68(4):342-348. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-342-348

Введение

Содержание угарного газа в атмосферном воздухе промышленной зоны металлургических предприятий зачастую превышает установленные допустимые нормы, что создает угрозу для здоровья сотрудников предприятий и для окружающей среды в целом. Для контроля качества воздуха используют газоанализаторы, которые за счет объемных и поверхностных свойств чувствительных элементов обладают высокими чувствительностью, оперативностью и избирательностью. Своевременное обнаружение угарного газа на производственной площадке способствует предотвращению аварийных ситуаций, уменьшению ущерба окружающей среде и здоровью персонала.

В качестве чувствительных элементов газоанализаторов используют полупроводниковые материалы, которые зарекомендовали себя как хорошие адсорбенты [1]. Чувствительность таких материалов основана на адсорбции молекул газа на поверхности, образовании областей пространственного заряда и изменении концентрации носителей заряда в приповерхностном слое. На величину адсорбции влияют структурный тип полупроводника, природа и концентрация активных центров на его поверхности и величина удельной поверхности [2]. Фиксация газоанализатором угарного газа из воздушных сред происходит за счет изменения электропроводности чувствительного элемента (сенсорный сигнал) при попадании на него определяемого вещества [3], поэтому выбор материала, используемого в качестве чувствительного элемента, является актуальным. Улучшить адсорбционные способности бинарных компонентов и использовать их в качестве чувствительного элемента (первичного преобразователя) позволяет синтез алмазоподобных полупроводников с получением новых многокомпонентных перспективных материалов (твердых растворов).

Научный и практический интерес представляет исследование ранее не изученных физико-химических свойств твердых растворов на основе ZnTe и CdSe, которые обладают хорошими характеристиками при маленькой стоимости, что дает основание сделать вывод о перспективности применения этих материалов [4]. При определенном соотношении компонентов системы ZnTe – CdSe получаются твердые растворы с различными свойствами, и, соответственно, возможно их разнообразное использование.

Целью настоящей работы являются получение и идентификация твердых растворов системы ZnTe – CdSe, определение областей практического применения полученных материалов на основе изученных их физико-химических свойств.

Исходя из актуальности и цели работы, были поставлены следующие задачи:

– получить и аттестовать твердые растворы систем ZnTe – CdSe;

– исследовать физико-химические свойства поверхностей компонентов систем;

– оценить области практического применения полученных материалов для сенсорной техники как менее дорогостоящих.

Материалы и методы исследования

Исследуемыми объектами являлись тонкодисперсные порошки (Sуд = 0,3 ÷ 0,91 м2/г – удельная площадь поверхности) бинарных соединений ZnTe, CdSe и твердого раствора на их основе (ZnTe)x(CdSe)1 – x , полученного по специально разработанной методике применительно к указанной системе [5]. Заключение о завершении синтеза, получении твердых растворов и их структуре делали по результатам рентгенографических, микро- и электронно-микроскопических, ИК-спектроскопических исследований. Мольные составы полученных твердых растворов сверяли с элементными, найденными на основе SEM-изображений.

Рентгенографические исследования осуществляли на приборе D8 Advance Powder X-Ray фирмы «Bruker» AXS (Германия) в CuKα-излучении (λ = 0,15406 нм – длина волны, Т = 293 К – температура исследований) по методике большеугловых съемок [6; 7] с использованием позиционно-чувствительного детектора Lynxeye, а также базы данных по порошковой дифракции ICDDIPDF-2 и программы TOPAS 3,0 (Bruker) для расшифровки рентгенограмм (дифрактограмм) и уточнения параметров кристаллических решеток [8] соответственно.

Микроскопические исследования проводили на приборах КН 8700 (Компания Hilox, Япония) и Микромед «Полар-3» с разрешающей способностью до 7000 [9]; электронно-микроскопические – на сканирующем электронном микроскопе JCM–5700, оборудованном приставкой для энергодисперсионного анализа JED-2300 [10].

Кислотно-основные свойства поверхности изучали методами гидролитической адсорбции (определение рН-изоэлектрического состояния) и неводного кондуктометрического титрования [11]. Каталитические исследования проводили безградиентным проточно-циркуляционным методом (в условиях, исключающих влияние процессов массо- и теплопередачи: Т = 298 ÷ 423 К; р = 101,3 кПа – давление; скорость циркуляции газа-носителя 22 мл/мин; объем импульса 5 мл) с последующим хроматографическим анализом. В качестве газа-носителя применяли аргон.

При использовании метода гидролитической адсорбции находили рН среды, в которой адсорбенты-амфолиты (амфотерные соединения) отщепляют равные (незначительные) количества ионов Н+ и ОН–. В роли таковых выступали ZnTe, CdSe и твердые растворы (ZnTe)x (CdSe)1 – x с характерными изоэлектрическими точками, отвечающими минимуму растворимости. По значениям рНизо судили о средней силе и соотношении кислотных и основных центров.

Воспроизводимость и точность экспериментальных данных проверяли по результатам параллельных измерений с использованием методов математической статистики и обработки результатов количественного анализа. Статистическую обработку полученных числовых значений, расчет погрешностей измерений, построение и обработку графических зависимостей проводили с использованием компьютерных программ Stat-2, Microsoft Excel и Origin.

Результаты исследований и их обсуждение

Синтез твердых растворов осуществляли в два этапа: нагрев ампул от 573 до 1273 К и их охлаждение до 725 К [12; 13]. Режим получения твердых растворов представлен в табл. 1.

Таблица 1. Режим получения твердых растворов

|

Результаты рентгенографических исследований свидетельствуют об образовании в полученной системе твердых растворов замещения. Линии на штрих-рентгенограммах твердых растворов сдвинуты относительно линий бинарных компонентов [14]. Теллурид цинка и твердые растворы с его избытком имеют кубическую структуру (сфалерита), селенид кадмия и твердые растворы с избытком CdSe – гексагональную структуру (вюрцита) [15].

Зависимости значений параметров (а, с), объема элементарной ячейки (Vp ) кристаллической решетки, межплоскостного расстояния (dhkl ), рентгеновской плотности (ρr ) от состава имеют плавный или линейный характер [16]. По уравнению Шеррера рассчитана область когерентного рассеяния.

Информация о взаимном распределении компонентов получена методом электронной микроскопии на сканирующем электронном микроскопе JCM-5700, снабженном безазотным рентгеновским энергодисперсионным спектрометром.

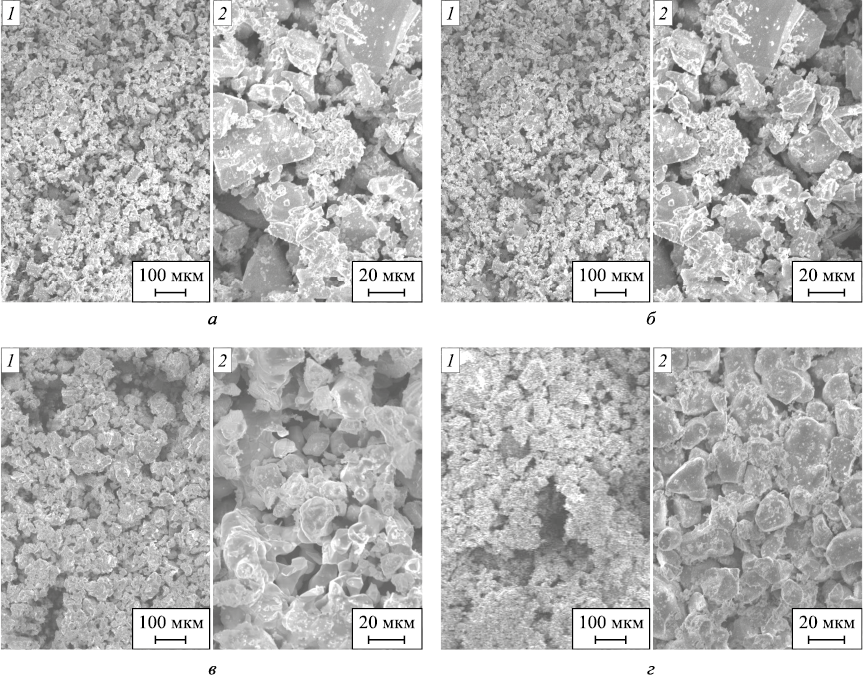

На рис. 1 представлены SEM изображения порошков бинарных компонентов и твердых растворов изучаемой системы.

Рис. 1. SEM изображения порошков CdSe (а), (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 (б), |

На SEM изображениях твердых растворов системы ZnTe – CdSe в режиме фазового контраста на однородном фоне поверхности зерен ZnTe наблюдаются светлые вкрапления CdSe размером менее 5 мкм. Для бинарного компонента ZnTe характерны крупнодисперсные зерна, что наблюдается и в твердых растворах при большем содержании ZnTe (табл. 2).

Таблица 2. Результаты подсчета частиц микроскопическим анализом

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Величину геометрической удельной поверхности, среднеповерхностный, среднечисленный и средневесовой диаметры частиц, коэффициент полидисперсности (табл. 3) систем рассчитывали по формулам:

\[\begin{array}{c}S = \frac{{6\sum {{n_i}d_i^2} }}{{{\rm{\rho }}\sum {{n_i}{d_i}} }} = \frac{6}{{{\rm{\rho }}{d_s}}};\\K = \frac{{{d_n}}}{{{d_q}}},\end{array}\]

где S – удельная геометрическая поверхность, м2/кг; di – средний диаметр частиц фракций; n – число частиц в системе; ρ – рентгеновская плотность частиц; ds , dn , dq – среднеповерхностный, среднечисленный и средневесовой диаметры частиц соответсвенно; K – коэффициент полидисперсности.

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа

|

Изучение химического состава методом кондуктометрического титрования позволило сделать вывод о природе кислотных центров, ответственных за адсорбцию газов на поверхность [17], и определить концентрацию кислотных центров на поверхности компонентов системы ZnTe – CdSe. Ответственными за кислотные центры выступают: поверхностные атомы с различной координационной ненасыщенностью – атомы Cd, Zn (льисовские кислотные центры), а также адсорбированные молекулы воды и группы ОН– (бренстедовские центры) [18]. Подтверждением этого являются результаты измерения рН изоэлектрического состояния и ИК-спектры поверхности [19].

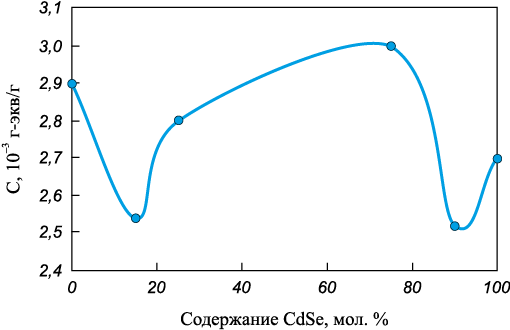

Зависимость общей концентрации кислотных центров имеет экстремальный характер с максимумом при составах (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 и (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 (рис. 2). Таким образом, твердые растворы указанных составов обладают наибольшей кислотностью в первом случае, что говорит о высокой адсорбционной способности поверхности (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 и (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 по отношению к основным газам.

Рис. 2. Зависимость общей концентрации кислотных центров |

Повышенную активность поверхности твердых растворов (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 и (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 к основным газам подтверждает и изучение кислотно-основных свойств. Значения рНизо исследуемых полупроводников (табл. 4), экспонированных на воздухе, плавно возрастают с увеличением содержания ZnTe. При воздействии СО на компоненты системы ZnTe – CdSe появляются экстремумы, отвечающие составам (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 и (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 , а в целом отмечается смещение значений рНизо в щелочную область. Это объясняется избыточной электронной плотностью атомов углерода и кислорода и прочной двойной связью между ними. Неподеленные электронные пары СО и свободные орбитали частично гасят на поверхности координационно-ненасыщенные атомы (Zn, Cd), за счет этого и происходит взаимодействие. Подтверждается донорно-акцепторный механизм [20].

Таблица 4. Значения рН изоэлектрического состояния поверхности

| ||||||||||||||||||||||||||||||

Наибольшая разница значений рНизо у CdSe и твердых растворов, содержащих 26 % ZnTe в CdSe и 68 % ZnTe в CdSе. Эти объекты исследований и рассматривали в качестве чувствительного элемента газоанализатора на угарный газ.

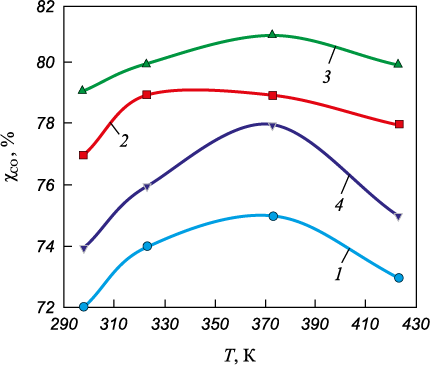

Поведение рНизо в СО, а также вытекающий из анализа ИК-спектров вывод о повышенной адсорбируемости СО в смеси СО + О2 [19] позволяют предварительно (до проведения прямых адсорбционных исследований) прогнозировать высокую каталитическую активность твердых растворов (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 и (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 , что было подтверждено прямыми каталитическими исследованиями, проведенными при одинаковых условиях (рис. 3).

Рис. 3. Зависимости степени превращения (χCO ) |

Анализ представленных результатов позволяет говорить о заметном каталитическом превращении СО (χCO ) уже при комнатной температуре: степень превращения СО на компонентах системах состава (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 составляет 79 %. С повышением температуры значения χCO преимущественно возрастают, максимальные значения наблюдаются при 373 К.

Сравнение данных о степени превращения каталитического окисления и величины адсорбции СО на полупроводниках показало, что CdSe и твердый раствор (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 проявляют более высокую каталитическую активность, что согласуется с исследованиями кислотно-основных свойств поверхности, а ZnTe проявляет меньшую каталитическую активность и адсорбционную способность.

Таким образом, из бинарных компонентов ZnTe и CdSe синтезированы твердые растворы замещения. Полученные твердые растворы имеют кубическую структуру с избытком теллурида цинка и гексагональную структуру с избытком селенида кадмия. Исследования твердых растворов методом электронной микроскопии подтвердили мольный и элементный состав образцов.

Для образцов (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 и (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 удельная поверхность наибольшая. Такая же закономерность по данным образцам прослеживается при изучении природы активных центров поверхности твердых растворов при экспонировании на воздухе и в атмосфере СО методом гидролитической адсорбции, неводного кондуктометрического титрования, что говорит об активной поверхности этих растворов по отношению к угарному газу. Повышенную адсорбируемость в СО и смеси СО + О2 подтверждают и ИК-спектры.

Выводы

Изучение реакции каталитического окисления СО на образцах системы ZnTe – CdSe предварительно помогло установить температурные области протекания реакции и наиболее каталитически активные компоненты изучаемой системы. Каталитические исследования подтвердили активность твердых растворов (ZnTe)0,26(CdSe)0,74 и (ZnTe)0,68(CdSe)0,32 , что позволяет рекомендовать их к использованию в диагностике окружающей среды для определения угарного газа в рабочей зоне металлургических предприятий.

Список литературы

1. Fang X., Zhai T., Gautam U.K., Li L., Wu L., Bando Y., Golberg D. ZnS nanostructures: From synthesis to applications. Progress in Materials Science. 2011;56(2):175–287. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2010.10.001

2. Kirovskaya I.A., Nor P.E., Ekkert A.O., Ekkert R.V., Chernous N.V. New materials based on the systems InP–CdTe and CdS–CdTe; Their comparative properties. Inorganic Materials: Applied Research. 2023;14(4):1075–1081. https://doi.org/10.1134/s2075113323040214

3. Peter Y.Yu., Cardona M. Fundamentals of Semiconductors. Physics and Material Properties. Springer; 2010:775. https://doi.org/10.1007/978-3-642-00710-1

4. Kirovskaya I.A., Nor P.E., Bukashkina T.L., Mironova E.V. Surface properties of semiconductor analogs of CdBVI and their solid substitution solutions. Russian Journal of Physical Chemistry A. 2016;90(3):522–529. https://doi.org/10.1134/S0036024416030213

5. Кировская И.А. Физико-химические свойства бинарных и многокомпонентных алмазоподобных полупроводников. Новосибирск: Изд-во СО РАН; 2015:368.

6. Смыслов Е.Ф. Экспрессный рентгеновский метод определения периода решетки нанокристаллических материалов. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2006;72(5):33–34.

7. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электроннооптический анализ. Москва: Металлургия; 1970:366.

8. Федяева О.А., Васина М.В., Пошелюжная Е.Г. Рентгеновские и электронно-микроскопические исследования системы ZnTe–CdSe. Журнал неорганической химии. 2014;59(2):172–175. https://doi.org/10.7868/S0044457X14020068

9. Кларк Э.Р., Эберхардт К.Н. Микроскопические методы исследования материалов. Москва: Техносфера; 2007:375.

10. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеноспектральный микроанализ в примерах практического применения / М.М. Криштал, И.С. Ясников, В.И. Полунин. Москва: Техносфера; 2009:206.

11. Кировская И.А. Катализ. Полупроводниковые катализаторы. Омск: Изд-во ОмГТУ; 2004:272.

12. Charbonnier M., Murat M. Sur la détermination des diagrammes de phases à température ambiante des sulfures mixtes appartenant aux systèmes Zn-Cd-S, Zn-Hg-S, Cd-Hg-S. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences. 1974;278(4):259–261. (In French).

13. Cherin P., Lind E.L., Davis E.A. The preparation and crystallography of cadmium zinc sulfide solid solutions. Journal of the Electrochemical Society. 1970;117(2):233–236.

14. Кировская И.А., Васина М.В. Структура и кислотно-основные свойства поверхности полупроводников системы ZnTe–CdSe. Журнал физической химии. 2014;88(10): 1569–1576. https://doi.org/10.7868/S0044453714100227

15. Čapek R.K., Moreels I., Lambert K., De Muynck D., Zhao Q., Tomme A.V., Vanhaecke F., Hens Z. Optical properties of zincblende cadmium selenide quantum dots. Journal of Physical Chemistry C. 2010;114(14):6371–6376. https://doi.org/10.1021/jp1001989

16. Goldstein J.I., Newbury D.E., Echlin P., Joy D.C., Lyman C.E., Lifshin E., Sawyer L., Michael J.R. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. New York: Plenum Press; 2003:708. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0215-9

17. Kirovskaya I.A., Ekkert R.V., Umansky I.Yu., Ekkert A.O., Kropotin O.V. Comparison of the bulk and surface properties of InBV–ZnS semiconductor solid solutions. Semiconductors. 2020;54(11):1459–1466. https://doi.org/10.1134/S1063782620110147

18. Кировская И.А., Васина М.В., Миронова Е.В., Бруева О.Ю., Эккерт А.О., Жигарова О.Ю. Относительное влияние бинарных компонентов на объемные и поверхностные свойства твердых растворов систем GaAs–CdSe и ZnTe–CdSe. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2021;(4):12–18. https://doi.org/10.31857/S1028096021040051

19. Кировская И.А., Васина М.В., Юрьева А.В., Шалаева М.Е., Еремин Е.Н., Матяш Ю.И., Корнеев С.А. Химический состав и кислотно-основные свойства поверхности твердых растворов (ZnTe)x(CdSe)1–x. Омский научный вестник. 2014;(1(127)):32–37.

20. Aven M. Mobility of holes and interaction between acceptor defects in ZnTe. Journal of Applied Physics. 1967; 38(11):4421–4430. https://doi.org/10.1063/1.1709141

Об авторах

М. В. ВасинаРоссия

Марина Владимировна Васина, к.х.н., доцент кафедры «Промышленная экология и безопасность»

Россия, 644050, Омск, пр. Мира, 11

Л. П. Бащенко

Россия

Людмила Петровна Бащенко, к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетики и экологии

Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42

Рецензия

Для цитирования:

Васина М.В., Бащенко Л.П. Перспективные конструкции газоанализаторов для металлургии. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2025;68(4):342-348. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-342-348

For citation:

Vasina M.V., Bashchenko L.P. Promising designs of gas analyzers for metallurgy. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2025;68(4):342-348. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-342-348