Перейти к:

Ударная вязкость и особенности разрушения 12 % хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в температурном интервале от –196 до 100 °С

https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-716-724

Аннотация

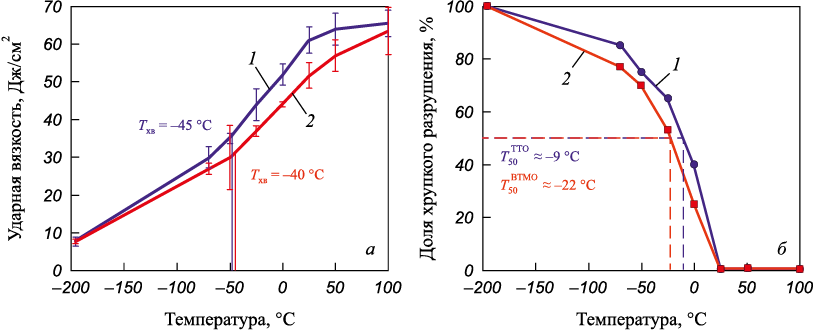

В настоящей работе исследованы закономерности разрушения при испытаниях на ударный изгиб, определены значения ударной вязкости и температура вязко-хрупкого перехода в температурном интервале от –196 до 100 °С жаропрочной 12 %-ной хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в структурных состояниях после традиционной термической (ТТО) и высокотемпературной термомеханической (ВТМО) обработок. После ТТО температура вязко-хрупкого перехода Тхв составляет приблизительно –45 °С, после ВТМО – приблизительно –40 °С. При этих температурах энергия удара (KCV) после ТТО составляет приблизительно 36 Дж/см2, после ВТМО – 32 Дж/см2. Проведенные методом растровой электронной микроскопии фрактографические исследования особенностей разрушения ударных образцов стали после двух обработок (ТТО и ВТМО) в низкотемпературной области испытаний (при криогенных температурах) показали преимущественно хрупкий характер разрушения, при этом разрушение происходит по механизму транскристаллитного квазискола. В области температур вязко-хрупкого перехода наблюдается смешанный характер разрушения, который проходит по механизму транскристаллитного квазискола с элементами вязкого ямочного разрушения. В интервале температур от 50 до 100 °С обнаружен преимущественно вязкий характер разрушения, реализуемый по транскристаллитному ямочному механизму разрушения. После ВТМО наблюдается незначительное снижение (относительно ТТО) ударной вязкости стали практически во всем рассматриваемом температурном диапазоне и, соответственно, повышение температуры ее вязко-хрупкого перехода. Это обусловлено геометрией испытаний, при которой направление удара происходит в плоскости слоистой структуры, что облегчает зарождение трещин расслоения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Спиридонова К.В., Литовченко И.Ю., Полехина Н.А., Осипова В.В., Аккузин С.А., Чернов В.М. Ударная вязкость и особенности разрушения 12 % хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в температурном интервале от –196 до 100 °С. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2024;67(6):716-724. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-716-724

For citation:

Spiridonova K.V., Litovchenko I.Yu., Polekhina N.A., Osipova V.V., Akkuzin S.A., Chernov V.M. Impact strength and fracture features of 12 % chromium ferritic-martensitic steel EP-823 in temperature range from –196 to 100 °С. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2024;67(6):716-724. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-716-724

Введение

В последние десятилетия как основные конструкционные материалы реакторов нового поколения рассматриваются ферритно-мартенситные стали с содержанием хрома 9 – 12 % [1 – 6]. Исследования [7 – 10] сталей данного класса показали, что они обладают комплексом хороших механических свойств, высокими значениями сопротивления ползучести, коррозионной стойкости, теплопроводности, стойкостью к радиационному распуханию, а также относительно низкими значениями теплового расширения по сравнению с используемыми ранее аустенитными сталями [11 – 15].

Главные задачи при разработке сталей ферритно-мартенситного класса – повышение их жаропрочности при температурах выше 600 °С и уменьшение склонности к низкотемпературному охрупчиванию. Большое внимание уделяется явлению хладноломкости таких сталей, так как по мере снижения температуры испытаний ОЦК-металлы претерпевают переход в режиме разрушения от высокоэнергетического вязкого отрыва к низкоэнергетическому хрупкому разрушению квазисколом [16; 17]. Этот переход связан с температурой вязко-хрупкого перехода (Тхв ). Кроме того, в условиях эксплуатации ферритно-мартенситных сталей воздействие облучения может приводить к снижению вязкости разрушения и смещению температуры Тхв в сторону более высоких значений (300 – 400 °С) [17; 18]. Это чревато повышением риска преждевременного разрушения конструкций. Именно поэтому разработка методов снижения тенденции к охрупчиванию и повышения устойчивости материала к низким температурам является актуальной задачей для исследователей.

Одним из российских представителей сталей ферритно-мартенситного класса с содержанием хрома 12 % является сталь марки ЭП-823 (Fe–12Cr–Mo–Nb–W–V–B) [8]. Данная сталь исследовалась после различных методов обработок, включающих традиционную термическую обработку (ТТО) и высокотемпературную термомеханическую обработку (ВТМО) [8; 12; 19]. В работе [8] показано, что ВТМО приводит к повышению прочностных и пластических свойств стали ЭП-823 в широком интервале температур (от –70 до 720 °С) по сравнению с ТТО. Улучшение механических свойств после ВТМО коррелирует со следующими особенностями микроструктуры: в 1,5 – 2,0 раза уменьшаются средние размеры мартенситных блоков и ферритных зерен; в три раза уменьшаются средние размеры мартенситных ламелей; происходит увеличение плотности дислокаций до (3 – 6)·1010 см–2 в области феррита и до (6 – 9)·1010 см–2 в области мартенсита; в 1,5 раза повышается объемная доля наноразмерных частиц типа МeХ (Me = Nb, Mo; X = C, N) относительно ТТО [8]. При этом стоит отметить, что основными механизмами упрочнения стали ЭП-823 вне зависимости от режима обработки являются: дисперсное упрочнение наноразмерными карбонитридами типа МeХ по механизму Орована; зернограничное упрочнение за счет границ мартенситных блоков и зерен феррита; субструктурное упрочнение за счет малоугловых границ мартенситных ламелей и повышенной плотности дислокаций [19].

Известно, что прочностные, пластические и ударные свойства материала взаимосвязаны между собой. Механические свойства в условиях испытаний на растяжение стали ЭП-823 в достаточной мере исследованы [8], однако влияние режимов обработки на ударные свойства ранее не изучалось.

Стоит отметить, что при исследовании образцов после горячей прокатки (в частности, вырезанных перпендикулярно плоскости прокатки) обнаруживается слоистая структура (в зарубежной литературе встречается как «pancake structure») [8; 15; 20 – 22], характеризующаяся уменьшением эффективного размера зерна. Показано, что данная структурная особенность оказывает положительное влияние на значения ударной вязкости и температуру вязко-хрупкого перехода в случае, когда направление удара перпендикулярно слоям, и в частном случае плоскости прокатки за счет торможения трещин на слоистой структуре [15; 20 – 22].

С целью исследования эффекта низкотемпературного охрупчивания в настоящей работе были проведены ударные испытания по методу Шарпи на 12 % хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в структурных состояниях после ТТО и ВТМО.

Материалы и методы исследования

Сталь ЭП-823 имеет следующий элементный состав, мас. %: C 0,14; Cr 11,56; Mn 0,58; Mo 0,74; Nb 0,40; V 0,34; W 0,68; Ni 0,68; N 0,03; Si 1,09; Ce 0,10; Ti 0,01; B 0,006; Al 0,02; основа – железо [8; 10; 12; 19]. Схемы обработок следующие: ТТО состояла из нагрева до Т = 1100 °С, выдержки (в течение 1 ч), закалки на воздухе и отпуска при Т = 720 °С (в течение 3 ч); ВТМО состояла из аустенитизации при Т = 1100 °С (в течение 1 ч), горячей пластической деформации прокаткой в аустенитной области до ε ≈ 50 % за один проход и последующей закалки в воду, после деформации проводили отпуск при Т = 720 °С (в течение 1 ч) [8; 12; 15; 19].

Испытания на ударную вязкость проводили на автоматизированном копре Instron 450MP на образцах с V-образным надрезом по методу Шарпи в структурных состояниях после ТТО и ВТМО в температурном интервале от –196 до 100 °С. Согласно ГОСТ 9454 – 78 размеры образцов 55,0×2,0×8,0 мм, глубина надреза 2,0 мм. Образцы после ВТМО вырезали согласно схеме (рис. 1), удар маятника осуществляли в поперечном направлении (ПН). Охлаждение образцов проводили в камере охлаждения образцов металлов КО-70 в течение 10 мин непосредственно перед испытаниями. Время проведения испытаний охлажденных образцов не превышало 5 с. При температурах испытаний 50 – 100 °С образцы дополнительно подогревали. Характеристики ударной вязкости усредняли по результатам испытаний не менее трех идентичных образцов. Разброс полученных результатов значений ударной вязкости не превышал ±5 %.

Рис. 1. Схема вырезания образцов для испытаний на удар: |

Температурная зависимость ударной вязкости KCV(Т) имеет две полки: верхнюю KCVmax и нижнюю KCVmin . Значение температуры вязко-хрупкого перехода (Тхв ) определяется как среднее между KCVmax и KCVmin .

Исследования поверхностей излома образцов стали после ударных испытаний проводили методом растровой электронной микроскопии с использованием микроскопа Apreo 2S. С помощью стандарта ASTM E23-05 дополнительно были рассчитаны доли хрупкой и вязкой составляющих в изломах стали ЭП-823 во всем исследуемом температурном интервале, определена температура перехода в хрупкое состояние (температура Т50 , при которой доля хрупкого разрушения достигает 50 %).

Результаты

Результаты ударных испытаний по методу Шарпи стали ЭП-823 в структурных состояниях после ТТО и ВТМО в температурном интервале от –196 до 100 °С представлены на рис. 2.

Рис. 2. Температурные зависимости стали ЭП-823 после ТТО (1) и ВТМО (2) |

При повышенных температурах после двух обработок образцов стали ЭП-823 наблюдаются максимальные значения ударной вязкости. Так, энергия верхней полки (при Т = 50 ÷ 100 °С) стали после ТТО составляет примерно 65 Дж/см2, после ВТМО – примерно 60 Дж/см2. С понижением температуры испытаний происходит снижение ударной вязкости и в области криогенных температур (Т = –196 °С) ее значения после двух обработок составляют примерно 7,7 Дж/см2. При этом значения KCV стали после ТТО практически во всем исследуемом интервале температур (за исключением Т = –196 °С) выше соответствующих значений после ВТМО.

Температура вязко-хрупкого перехода стали ЭП-823 после ТТО и ВТМО составляет –45 и –40 °С соответственно, значения KCV после ТТО и ВТМО составили примерно 36 и 32 Дж/см2 соответственно.

Для того, чтобы установить корреляцию между значениями ударной вязкости и механизмами разрушения, были проведены фрактографические исследования образцов стали ЭП-823 после ударных испытаний в структурных состояниях после ТТО и ВТМО, разрушенных в интервале от –196 до 100 °С. Необходимо отметить, что после двух обработок фрактографические особенности и механизмы разрушения для стали ЭП-823 качественно подобны.

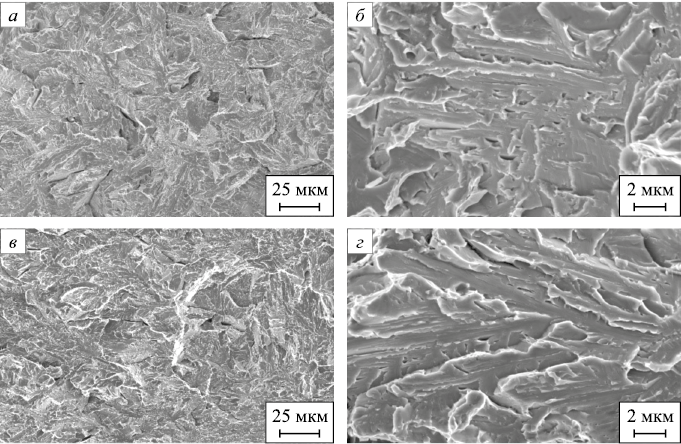

При температуре испытаний –196 °С после двух режимов обработки зона неустойчивого распространения трещины занимает всю поверхность изломов. При данной температуре разрушение происходит по механизму транскристаллитного (хрупкого) квазискола, области вязкого разрушения не наблюдаются (рис. 3). На поверхности излома обнаружены фасетки квазискола, отличающиеся по размеру, форме, положению. Часто наблюдается ручьистый узор. Средние размеры фасеток (ширина) достигают 3 – 7 мкм. Кроме того, на поверхности излома присутствуют узкие вытянутые фасетки длиной около 10 мкм.

Рис. 3. Фрактографические изображения образцов стали после ударных испытаний при –196 °С, |

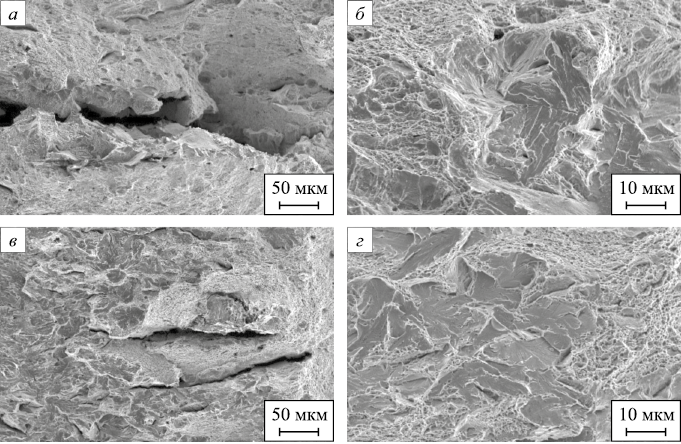

При температурах испытаний вблизи Тхв зона неустойчивого распространения трещины значительно уменьшается по сравнению с более низкими температурами. В этой зоне разрушение имеет смешанный характер и проходит по механизму транскристаллитного квазискола с элементами вязкого ямочного излома (рис. 4). В исследуемом интервале температур (от –70 до 22 °С) на образцах после ВТМО наблюдаются множественные микротрещины расслоения, которые распространяются по направлению удара маятника. Их максимальная длина может достигать ~500 мкм, при этом их ширина составляет не более 0,2 мкм. После ТТО обнаружены лишь единичные трещины, перпендикулярные плоскости излома.

Рис. 4. Фрактографические изображения образцов стали после ударных испытаний |

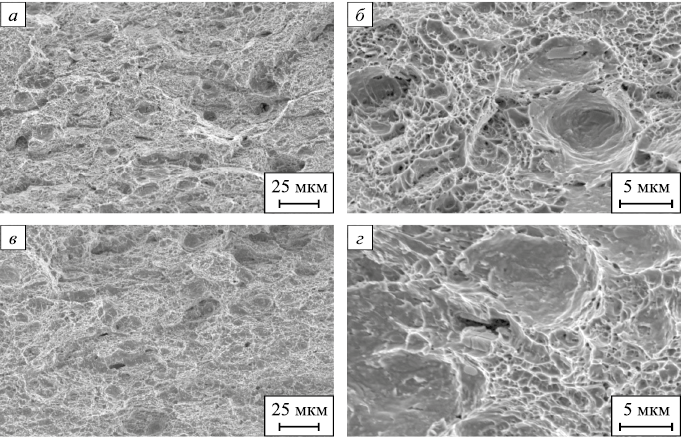

На верхней полке температурной зависимости стали разрушение происходит по вязкому транскристаллитному ямочному механизму разрушения. Данное разрушение осуществляется путем зарождения, роста и слияния микропор. Средние размеры ямок составляют 1 – 5 мкм, максимальные значения – 10 мкм (рис. 5). На дне ямок наблюдаются неметаллические включения. Трещины расслоения при этих температурах отсутствуют.

Рис. 5. Фрактографические изображения образцов стали после ударных испытаний при 100 °С, |

На рис. 2, б представлена оценка доли хрупкого излома в температурном интервале от –196 до 100 °С на основе результатов фрактографического анализа. Температура Т50 , при которой доля хрупкого разрушения достигает 50 % для стали ЭП-823 после ТТО, составляет –9 °С, после ВТМО Т50 = –22 °С. Из этих оценок можно сделать вывод, что изменение механизма разрушения стали после ТТО происходит при более высоких температурах, чем после ВТМО.

Обсуждение результатов

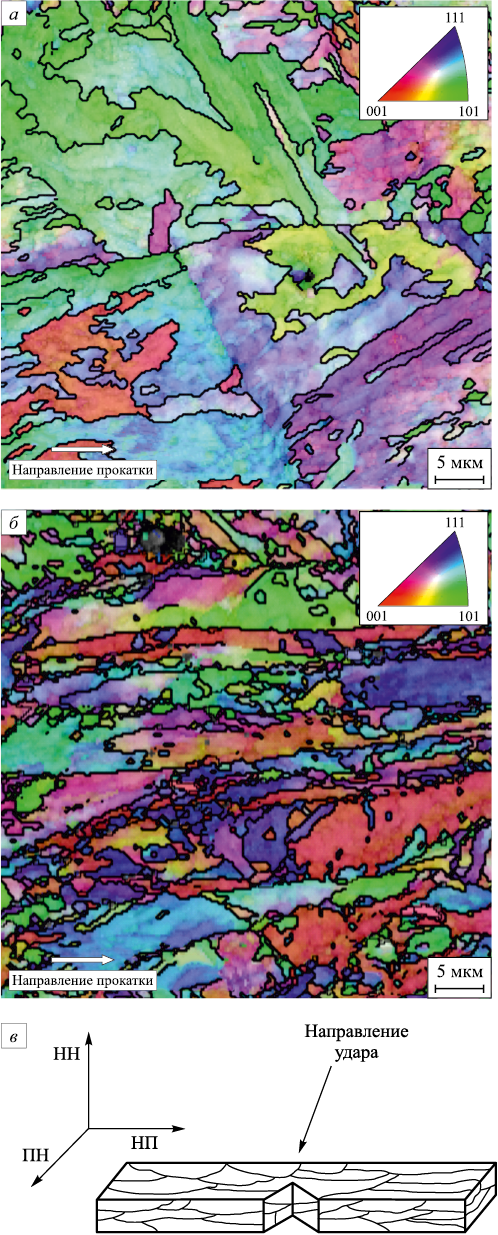

После ВТМО наблюдается небольшое уменьшение значений ударной вязкости и повышение значений Тхв относительно ТТО (рис. 2, а). Очевидно, это связано с особенностями микроструктуры стали, сформированной в результате ВТМО. Показано [8], что в стали ЭП-823 после ТТО наблюдаются равноосные зерна бывшего аустенита с мартенситными блоками и ламелями внутри. После ВТМО бывшие аустенитные зерна и мартенситные блоки вытягиваются в плоскости прокатки, уменьшаются их средние размеры в поперечном сечении. На рис. 6 представлены EBSD-изображения микроструктуры (методика РЭМ EBSD подробно представлена в работе [8]) стали ЭП-823 в плоскости прокатки (рис. 6, а) и в продольном сечении (рис. 6, б), а также схема микроструктуры с указанным направлением удара маятника, использованным в настоящей работе. Необходимо отметить, что после ВТМО в поперечном сечении (рис. 6, б) средний размер зерна уменьшается в 2,2 раза (d ≈ 1,4 мкм) относительно соответствующих значений после ТТО (d ≈ 3,1 мкм) [8].

Рис. 6. Микроструктура стали ЭП-823 после ВТМО, полученная методом РЭМ EBSD: |

Во многих работах [20 – 23] отмечается, что уменьшение размера зерна приводит к повышению ударной вязкости. Формирование высокой плотности границ зерен способствует торможению трещин квазискола и повышению ударной вязкости.

Не менее важным фактором, определяющим ударную вязкость и Тхв , является геометрия испытания относительно слоистой структуры, созданной в результате ВТМО. В том случае, когда направление удара осуществляется перпендикулярно слоям (плоскости прокатки), слоистая структура тормозит распространение магистральной трещины (crack – arrester – type delamination), что приводит к ее разветвлению и распространению вторичных трещин вдоль слоев [20; 24 – 26]. Это обеспечивает повышение ударной вязкости и снижение Тхв . В том случае, когда удар осуществляется вдоль слоев, трещина развивается по типу деления (crack – divider – type delamination) с разделением магистральной трещины, что приводит к относительно низким значениям вязкости разрушения [20 – 22; 24 – 26].

В настоящем случае значения ударной вязкости стали ЭП-823 после ВТМО определяются конкуренцией двух факторов: уменьшение, относительно ТТО, размера зерна может способствовать повышению ударной вязкости, в то время как формирование трещин расслоения в направлении удара маятника параллельно слоистой структуре способствует ее снижению. Превалирование второго фактора приводит к незначительному снижению ударной вязкости стали после ВТМО и повышению ее Тхв по сравнению с ТТО (рис. 2, а).

Таким образом, несмотря на анизотропию сформированной после ВТМО микроструктуры стали, демонстрируются удовлетворительные значения ударных характеристик при выбранной неблагоприятной геометрии ударных испытаний.

Выводы

На основании проведенных ударных испытаний по методу Шарпи стали ЭП-823 в структурном состоянии после ТТО и ВТМО в температурном интервале от –196 до 100 °С определены значения ударной вязкости и температура вязко-хрупкого перехода. Показано, что после ТТО Тхв ≈ –45 °С, KCV ≈ 36 Дж/см2, после ВТМО Тхв ≈ –40 °С, KCV ≈ 32 Дж/см2.

По данным растровой электронной микроскопии, фрактографические исследования стали после двух обработок в низкотемпературной области (Т = –196 °С) испытаний показали преимущественно хрупкий характер разрушения по механизму транскристаллитного квазискола, в области вязко-хрупкого разрушения (Т = –70 ÷ 20 °С) – смешанный характер разрушения, в интервале 50 – 100 °С – преимущественно вязкий характер разрушения.

Незначительное снижение, относительно ТТО, ударной вязкости стали и повышение ее Тхв в результате ВТМО обусловлено формированием множественных трещин расслоения при выбранной геометрии ударных испытаний, при которой направление удара параллельно плоскостям слоистой структуры.

Вне зависимости от вида обработок (ТТО или ВТМО) исследованная сталь ЭП-823 имеет достаточно низкие значения Тхв и удовлетворительную ударную вязкость даже при неблагоприятной геометрии ударных испытаний.

Список литературы

1. Cabet C., Dalle F., Gaganidze E., Henry J., Tanigawa H. Ferritic-martensitic steels for fission and fusion applications. Journal of Nuclear Materials. 2019;523:510–537. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.05.058

2. Yvon P. Structural Materials for Generation IV Nuclear Reactors. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2017:664.

3. Odette R.G., Zinkle S.J. Structural Alloys for Nuclear Energy Applications. Amsterdam, Netherlands: Elsevier; 2019:655.

4. Zinkle S.J., Ghoniem N.M. Operating temperature windows for fusion reactor structural materials. Fusion Engineering and Design. 2000;51-52:55–71. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(00)00320-3

5. Klueh R.L., Harries D.R. High-Chromium Ferritic and Martensitic Steels for Nuclear Applications. ASTM International; 2001:220. https://doi.org/10.1520/MONO3-EB

6. Yan W., Wang W., Shan Y., Yang K., Sha W. 9-12Cr Heat-Resistant Steels. Engineering Materials, Springer; 2015:223.

7. Ioltukhovsky A.G., Leontyeva-Smirnova M.V., Kazennov Y.I., Medvedeva E.A., Tselishchev A.V., Shamardin V.K., Povstyanko A.V., Ostrovsky S.E., Dvoryashin A.M., Porollo S.I., Vorobyev A.N., Khabarov V.S. Influence of operation conditions on structure and properties of 12 % Cr steels as candidate structural materials for fusion reactor. Journal of Nuclear Materials. 1998;258-263(2):1312–1318. https://doi.org/10.1016/S0022-3115(98)00396-1

8. Litovchenko I., Almaeva K., Polekhina N., Akkuzin S., Linnik V., Moskvichev E., Chernov V., Leontyeva-Smirnova M. The microstructure and mechanical properties of ferritic-martensitic steel EP-823 after high-temperature thermomechanical treatment. Metals. 2022;12(1):79. https://doi.org/10.3390/met12010079

9. Polekhina N.A., Litovchenko I.Y., Almaeva K.V., Tymentsev A.N., Chernov V.M., Leontieva-Smirnova M.V. Microstructure, structural-phase transformations, and mechanical properties of low-activation 12 % chromium ferritic-martensitic steel EK-181 depending on the treatment conditions. Inorganic Materials. 2022;13:1247–1260. https://doi.org/10.1134/S2075113322050355

10. Беломытцев М.Ю., Моляров В.Г. Исследование сопротивления ползучести феррито-мартенситной стали 16Х12МВСФБР (ЭП-823). Известия вузов. Черная Металлургия. 2019;62(4):290–302. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2019-4-290-302

11. Vivas J., San-Martin D., Caballero F.G., Capdevila C. High-chromium (9–12Cr) steels: Creep enhancement by conventional thermo-mechanical treatments. In: Metal Heat Treatments. Intechopen; 2020:1–23. https://doi.org/10.5772/intechopen.91931

12. Polekhina N.A., Litovchenko I.Yu., Almaeva K.V., Akkuzin S.A., Linnik V.V., Moskvichev E.N., Chernov V.M., Naumenko I.A., Saifutdinova M.S., Leontieva-Smirnova M.V. Special features of the surface layer structure of ferritic-martensitic EP-823-Sh steel after prolonged exposure to the flowing lead at 630 °C under low oxygen concentration. Journal of Nuclear Materials. 2022;572:154039. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2022.154039

13. Saini N., Pandey Ch., Mahapatra M.M., Narang H.K., Mulik R.S., Kumar P. A comparative study of ductile-brittle transition behavior and fractography of P91 and P92 steel. Engineering Failure Analysis. 2017;81:245–253. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.06.044

14. Abe F., Kern T.-U., Viswanathan R. Creep-Resistant Steels. Cambridge, UK: Woodhead; 2008;700.

15. Polekhina N., Linnik V., Litovchenko I., Almaeva K., Akkuzin S., Moskvichev E., Chernov V., Leontyeva-Smirnova M., Degtyarev N., Moroz K. The microstructure, tensile and impact properties of low-activation ferritic-martensitic steel EK-181 after high-temperature thermomechanical treatment. Metals. 2022;12(11):1928. https://doi.org/10.3390/met12111928

16. Kurtz R.J., Odette G.R. Chapter 3 – Overview of reactor systems and operational environments for structural materials in fusion reactors. In: Structural Alloys for Nuclear Energy Applications. 2019:51–102. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397046-6.00003-4

17. Chatterjee A., Chakrabarti D., Moitra A., Mitra R., Bhaduri A.K. Effect of deformation temperature on the ductile-brittle transition behavior of a modified 9Cr-1Mo steel. Materials Science and Engineering: A. 2015;630:58–70. https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.01.076

18. Chatterjee A., Chakrabarti D., Moitra A., Mitra R., Bhaduri A.K. Effect of normalization temperatures on ductile-brittle transition temperature of a modified 9Cr-1Mo steel. Materials Science and Engineering: A. 2014;618:219–231. https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.09.021

19. Алмаева К.В., Литовченко И.Ю., Полехина Н.А., Линник В.В. Механизмы упрочнения 12 %-ой хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823. Известия вузов. Черная Металлургия. 2022;65(12):887–894. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2022-12-887-894

20. Yuzbekova D., Dudko V., Pydrin A., Gaidar S., Mironov S., Kaibyshev R. Effect of tempforming on strength and toughness of medium-carbon low-alloy steel. Materials. 2023;16(3):1202. https://doi.org/10.3390/ma16031202

21. Haskel H.L., Pauletti E., Martins J.P., de Carvalho A.L.M. Microstructure and microtexture assessment of delamination phenomena in Charpy impact tested specimens. Materials Research. 2014;17(5):1238. http://dx.doi.org/10.1590/1516-1439.268314

22. Kimura Y., Inoue T. Influence of warm tempforming on microstructure and mechanical properties in an ultrahigh-strength medium-carbon low-alloy steel. Metallurgical and Materials Transactions A. 2013;44:560–576. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-012-1391-2

23. Pallaspuro S., Kaijalainen A., Mehtonen S., Kömi J., Zhang Zh., Porter D. Effect of microstructure on the impact toughness transition temperature of direct-quenched steels. Materials Science and Engineering: A. 2018;712:671–680. https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.12.037

24. Inoue T., Yin F., Kimura Y., Tsuzaki K., Ochiai S. Delamination effect on impact properties of ultrafine-grained low-carbon steel processed by warm caliber rolling. Metallurgical and Materials Transactions: A. 2010;41:341–355. https://doi.org/10.1007/s11661-009-0093-x

25. Kimura Y., Inoue T. Mechanical property of ultrafine elongated grain structure steel processed by warm tempforming and its application to ultrahigh-strength bolt. ISIJ International. 2020;60(6):1108–1126. https://doi.org/10.2355/isijinternational.ISIJINT-2019-726

26. Dolzhenko A., Kaibyshev R., Belyakov A. Tempforming as an advanced processing method for carbon steels. Metals. 2020;10(12):1566. https://doi.org/10.3390/met10121566

Об авторах

К. В. СпиридоноваРоссия

Ксения Викторовна Спиридонова, к.ф.-м.н., научный сотрудник лаборатории материаловедения сплавов с памятью формы

Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 2/4

И. Ю. Литовченко

Россия

Игорь Юрьевич Литовченко, д.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией материаловедения сплавов с памятью формы

Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 2/4

Н. А. Полехина

Россия

Надежда Александровна Полехина, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник лаборатории материаловедения сплавов с памятью формы

Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 2/4

В. В. Осипова

Россия

Валерия Васильевна Осипова, аспирант

Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 36

С. А. Аккузин

Россия

Сергей Александрович Аккузин, младший научный сотрудник лаборатории материаловедения сплавов с памятью формы

Россия, 634055, Томск, пр. Академический, 2/4

В. М. Чернов

Россия

Вячеслав Михайлович Чернов, д.ф.-м.н, профессор, главный научный сотрудник

Россия, 123098, Москва, ул. Рогова, 5а

Рецензия

Для цитирования:

Спиридонова К.В., Литовченко И.Ю., Полехина Н.А., Осипова В.В., Аккузин С.А., Чернов В.М. Ударная вязкость и особенности разрушения 12 % хромистой ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в температурном интервале от –196 до 100 °С. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2024;67(6):716-724. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-716-724

For citation:

Spiridonova K.V., Litovchenko I.Yu., Polekhina N.A., Osipova V.V., Akkuzin S.A., Chernov V.M. Impact strength and fracture features of 12 % chromium ferritic-martensitic steel EP-823 in temperature range from –196 to 100 °С. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2024;67(6):716-724. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2024-6-716-724

JATS XML