Перейти к:

Перспективы создания быстрорежущих высокоэнтропийных сталей

https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-349-356

Аннотация

Созданный в начале XXI века новый класс материалов – высокоэнтропийные сплавы – привлекает внимание исследователей в области физического материаловедения. На основе анализа литературных данных последних лет рассмотрено современное состояние проблемы создания и исследования средне- и высокоэнтропийных быстрорежущих сталей. Благодаря твердорастворному упрочнению и упрочнению нановыделениями на основе средне- и высокоэнтропийных сплавов сложного состава возможно создание быстрорежущих сталей с высокими твердостью, термической стойкостью и ударной вязкостью. Приведенные результаты исследований трибологических характеристик и микротвердости быстрорежущих сталей свидетельствуют о зависимости этих характеристик от энтропии. Наименьшие значения сил резания и контактных температур характерны для режущего инструмента из быстрорежущей стали с высоким уровнем энтропии. Таким образом, при разработке новых быстрорежущих марок предпочтение следует отдавать составам с высоким уровнем энтропии, поскольку они обеспечивают лучшие трибологические характеристики и более высокую износостойкость. Методами современного физического материаловедения изучено структурно-фазовое состояние наплавки в среде азота высокоэнтропийной быстрорежущей молибденовой стали неэквиатомного состава на среднеуглеродистую сталь. Методами рентгеноспектрального анализа определен элементный состав поверхностного слоя наплавки, а рентгенофазным анализом установлено, что твердые растворы на основе α-железа (88 мас. %) и γ-железа (12 мас. %) являются основными фазами материала наплавленного слоя. Проведенный расчет конфигурационной энтропии данной быстрорежущей высокоэнтропийной стали дает значение 1,93R (где R – универсальная газовая постоянная). Сделан вывод об актуальности и перспективах разработки и исследования высокоэнтропийных сплавов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Громов В.Е., Миненко С.С., Чапайкин А.С., Семин А.П., Шлярова Ю.А. Перспективы создания быстрорежущих высокоэнтропийных сталей. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2025;68(4):349-356. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-349-356

For citation:

Gromov V.E., Minenko S.S., Chapaikin A.S., Semin A.P., Shlyarova Yu.A. Prospects for creation of high-speed high-entropy steels. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2025;68(4):349-356. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-349-356

Введение

Создание в начале XX столетия нового класса материалов – высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) и соединений – ознаменовало значительный шаг в развитии металлических материалов [1; 2]. Полученные оригинальные результаты в области изучения структурно-фазовых состояний и свойств широкого класса ВЭС обобщены в работах [3; 4], аналитических обзорах и монографиях [5 – 8]. Чуть позже появились сообщения о высокоэнтропийных карбидах, боридах, нитридах, силицидах, тонких пленках и покрытиях, получаемых при магнетронном распылении. Количество полученных к настоящему времени ВЭС и соединений огромно, и оно неуклонно растет. Предсказать составы и свойства ВЭС можно с помощью термодинамических расчетов при использовании пакета программ CALPHAD [9]. Однако, какими бы ни были методы расчета получения ВЭС, лишь информация о структурно-фазовых состояниях и свойствах полученных материалов может дать ответ об областях их потенциального применения. Например, ряд ВЭС с высокими прочностью и пластичностью при пониженных и даже криогенных температурах привлекательны и перспективны при использовании в условиях Арктики и Антарктики [9 – 11]. Анализ последних публикаций по физическому материаловедению, физике конденсированного состояния, металловедению и термообработке свидетельствует о том, что разрабатываются и исследуются все типы ВЭС, которые имеют прикладное значение: конструкционные, крио- и жаропрочные, коррозионно-, радиационно- и износостойкие, с особыми магнитными и электрическими свойствами и т. д. Особый интерес представляют высоко- и среднеэнтропийные быстрорежущие стали [12; 13]. Однако количество публикаций по этой теме очень ограничено.

Быстрорежущие стали – это разновидность высокоуглеродистых мартенситных сталей, содержащих сильные карбидообразующие элементы (в основном вольфрам, молибден, ванадий и др.). За прошедшее столетие с момента создания быстрорежущей стали марки Р18 для конкретных задач металлообрабатывающей, машиностроительной и металлургической отраслей промышленности были разработаны вольфрам-молибденовые стали марок Р6М5, Р7М4К5 и др. Дальнейшее направление в создании новых марок быстрорежущих сталей связано с заменой дефицитного и дорогого вольфрама на молибден. Обоснованность такой замены обусловлена тем, что молибден и вольфрам расположены в одной группе и соседних периодах Периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева, что предполагает достаточно похожее их влияние на структуру и свойства быстрорежущих сталей.

В последние годы внимание исследователей и практиков привлечено к идее создания на основе высокоэнтропийных (ВЭС) и среднеэнтропийных сплавов (СЭС) сложного состава быстрорежущих сталей с высокими твердостью, термической стойкостью и ударной вязкостью, благодаря твердорастворному упрочнению и упрочнению нановыделениями [4; 14; 15]. В работе [15] предложена инновационная стратегия проектирования ВЭС путем внедрения пластичных многокомпонентных интерметаллических наночастиц повышенной плотности, обеспечивающих прочность до 1,5 ГПа и пластичность 50 %. Введение легирующих элементов (алюминия, меди, кобальта, никеля и др.) в эквиатомном соотношении увеличивает конфигурационную энтропию сплава и улучшает его свойства [16]. В работе [16] проведен сравнительный анализ свойств нового быстрорежущего СЭС Fex(Al, Co, Cr, Cu, Ni)88,05Mo5N6C0,95 . Показано, что разработанный СЭС этого состава демонстрирует более высокую твердость после закалки и отпуска по сравнению с традиционной быстрорежущей сталью марки Р6М5. Улучшение свойств после отпуска объясняется высоким легированием сплава, которое способствует твердорастворному упрочнению в мартенситной матрице и дисперсионному упрочнению. Кроме того, преобразование карбидов типа Me2C в высокотвердый MeC также выгодно для компенсации потери твердости, вызванной уменьшением общего количества карбидов.

Исследования ВЭС и СЭС при создании быстрорежущих сталей являются перспективными и с точки зрения стоимости составляющих компонентов (недорогие элементы, в данном случае железо). При наличии в сплаве трех и более элементов в эквиатомном соотношении конфигурационная энтропия увеличивается. Для СЭС конфигурационная энтропия составляет порядка (1,0 ÷ 1,5)R (где R – универсальная газовая постоянная) [17 – 24]. В работе [25] методом лазерной наплавки получено покрытие СЭС быстрорежущей стали состава Fe68(Al, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, V, W)32 . Покрытия характеризуются твердой мартенситной матрицей со вторичным упрочнением и наличием когерентных наноразмерных карбидов Me2C. Большое содержание легирующих элементов обеспечивает отличное сопротивление износу и окислению без образования различных выделений и грубых карбидов. Введение алюминия и кобальта улучшает прочность и усиливает вторичное упрочнение [26; 27], а медь может образовывать наноразмерные частицы карбидов для достижения желаемого результата сочетания прочности и ударной вязкости [28]. Именно добавки хрома, кобальта, алюминия и других антиоксидантных элементов обеспечивают более низкие значения термического износа по сравнению с наплавкой традиционной быстрорежущей стали марки Р6М5, при этом микроструктура СЭС покрытия не отличается от традиционной (при использовании быстрорежущей стали): мартенситная матрица и карбидный каркас [25].

Оптимизированное распределение карбидов путем легирования и термообработки и высокая твердость делают быстрорежущие СЭС и ВЭС перспективными для промышленного применения. Во-первых, в традиционной быстрорежущей стали повышение твердости может быть достигнуто только увеличением содержания углерода, что приведет к образованию первичного карбидного каркаса и, следовательно, к снижению ударной вязкости. Во-вторых, высокие твердость и хрупкость традиционной быстрорежущей стали после закалки приводят к ухудшению условий для механической обработки. Для быстрорежущих СЭС и ВЭС значительное упрочнение после отпуска может привести к пониженной твердости после закалки, что обеспечивает качество механической обработки.

Комплекс программ термодинамических расчетов CALPHAD (Calculation Phase Diagram) позволяет спрогнозировать фазовый состав ВЭС, что было сделано в работах [29 – 32]. Однако сама по себе эта задача представляется достаточно сложной ввиду неполного описания, в частности, тройных систем [29].

Авторами работ [12; 13; 33] установлена количественная связь энтропии быстрорежущих сталей с их трибологическими характеристиками в условиях сухого трения о конструкционную и нержавеющую стали. Делая акцент на практических результатах исследований, авторы пользуются представлениями о «тепловой» энтропии. Скорее всего речь идет о вибрационном вкладе (кроме конфигурационного и электронного) в энтропию смешения [34]. Согласно результатам работы [34], термодинамическая характеристика «энтропия смешения» является важным параметром предсказания фазовой стабильности ВЭС. На основе расчетов теории функционала плотности авторы работы [34] выяснили вклады колебательной, конфигурационной и электронной энтропий. Учет энтропийных вкладов имеет решающее значение при разработке теоретических основ при вычислительном прогнозировании стабильных ВЭС.

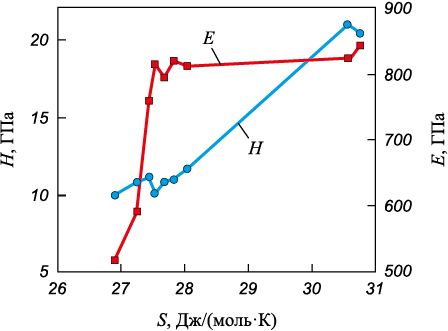

Возможность априорного прогнозирования некоторых эксплуатационных характеристик экспериментальных составов инструментальных режущих материалов обеспечивается изучением термодинамических аспектов процессов изнашивания при трении (резании). Одним из важнейших факторов, влияющих на срок службы инструмента, является его износостойкость, во многом определяемая трибологическими свойствами. Значительного снижения интенсивности изнашивания при трении и резании можно добиться путем обеспечения термодинамического состояния, характеризующегося минимальной плотностью накопленной тепловой энтропии, за счет использования материалов с высокими значениями энтропии. Высокоэнтропийные быстрорежущие стали, используемые для резания, характеризуются низкими абсолютными (относительными) термо-ЭДС, что повышает устойчивость сталей к газовой коррозии. Тепловая энтропия, как и абсолютная (относительная) термо-ЭДС материалов, зависит от их химического состава и может использоваться как его интегральная характеристика. Термическую энтропию S, как и все термодинамические потенциалы, можно рассчитать по правилу аддитивности при известном химическом составе материала (табл. 1). В работе [12] экспериментально подтверждена связь энтропии быстрорежущей стали с трибологическими свойствами и упруго-прочностными характеристиками поверхностных слоев.

Таблица 1. Состав и термическая энтропия быстрорежущих сталей [12; 13]

|

Исследования конструкционной стали 30ХГСА показали, что с увеличением энтропии микротвердость поверхностных слоев и модуль микроупругости быстрорежущей стали растут, а коэффициент трения падает (при скорости 1 м/с).

Анализ изменения силы трения в установившейся фазе процесса позволяет судить о снижении адгезионной силовой составляющей трения для быстрорежущих сталей с высоким уровнем энтропии за счет низкой интенсивности образования адгезионных соединений и малых значений их прочности на сдвиг, что приводит к снижению коэффициента трения.

Склонность материалов к образованию адгезионных соединений (сварных мостиков) можно объяснить поверхностными свойствами быстрорежущих сталей с низкой энтропией, например, марок Р6М3, Р6М5 (рис. 1): чем меньше твердость материала и выше пластичность, тем быстрее происходит разрушение защитной поверхностной пленки и адгезионных соединений.

Рис. 1. Зависимость микротвердости (Н) и модуля микроупругости (E) |

Установлено, что лучшие значения характеристик трения связаны с высоким уровнем энтропии, что, по-видимому, можно объяснить особенностями формирования третьего тела (наростка) и его состава. Процесс роста третьего тела для высокоэнтропийной быстрорежущей стали протекает с большей скоростью, чем его разрушение, а получаемая толщина третьего тела способствует отчуждению поверхностей трения, снижая прочность образовавшегося соединения и коэффициент трения. Эти свойства проявляются в условиях, когда величина термомеханических активирующих воздействий в зоне трения достаточна. Установлено, что наплавочные слои на образцах из высокоэнтропийной быстрорежущей стали обладают большей стабильностью за счет высокой твердости и низкой пластичности поверхностных слоев. Авторами работы [12] рассмотрен процесс формирования нароста при трении для быстрорежущих сталей с различными уровнями энтропии, характеризующийся в первом приближении двумя количественными показателями: максимально возможным значением толщины нароста при заданных условиях и относительной скоростью нароста. Показано, что расчет значений энтропии как структурно-чувствительной характеристики инструментальных материалов может быть использован для априорного прогнозирования трибологических свойств существующих и новых разрабатываемых марок быстрорежущей стали.

Исследования трибологических характеристик стандартных марок быстрорежущих сталей в условиях трения по нержавеющей стали 12Х18Н9Т без применения смазки показали, что фрикционное взаимодействие высокоэнтропийных быстрорежущих сталей характеризуется увеличением толщины слоя, занятого диссипативными структурами, с течением времени [13]. Образующийся промежуточный слой оказывает экранирующее действие, предохраняя поверхности трущихся тел от разрушения, но в то же время обладает большим сопротивлением сдвигу, благодаря чему зафиксированы более высокие коэффициенты трения. Процесс трения быстрорежущих сталей с низкими значениями тепловой энтропии характеризуется сближением контактирующих тел во времени. Для этой группы материалов зафиксированы более низкие коэффициенты трения на фоне значительного изменения микрорельефа поверхности относительно исходного состояния.

Работа [33] посвящена актуальной проблеме исследования зависимостей температуры и сил резания от энтропии быстрорежущих сталей. Высокая износостойкость режущего инструмента тесно связана с энтропией инструментальных материалов. Однако связи энтропии как структурно-чувствительной характеристики с температурой и силами во время процессов механической обработки плохо изучены. Основным каналом диссипации энергии в зоне резания в процессе механической обработки является тепловой, а количественную оценку интенсивности этих процессов можно дать путем оценки значений температуры. На температуру влияют нагрузочно-скоростные параметры процесса резания (скорость резания, глубина, подача), наиболее значимым из которых является скорость резания. Именно термический фактор, существенно зависящий от сил резания, способствует увеличению скорости изнашивания, а также ограничивает величину скорости резания при достижении жаростойкости инструментального материала.

В результате изучения тех же быстрорежущих высокоэнтропийных сталей (табл. 1) экспериментально установлено, что при всех скоростях резания в исследуемом диапазоне наименьшие значения сил резания и контактных температур характерны для режущего инструмента из быстрорежущей стали с высоким уровнем тепловой энтропии. Таким образом, при разработке новых быстрорежущих сталей предпочтение следует отдавать составам, которые характеризуются высоким уровнем тепловой энтропии, поскольку они обеспечивают лучшие трибологические характеристики и более высокую износостойкость при потенциально более высоких значениях скорости резания и производительности в процессе обработки по сравнению с низкоэнтропийными материалами.

В последние годы активно проводятся научные и практические исследования в области ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий плазменной и электродуговой наплавок высокой твердости быстрорежущими сталями [35; 36]. Использование при этом азота в качестве легирующего элемента позволяет существенно повысить износостойкость, прочность, коррозионную и ударостойкость, что обеспечивается повышением микротвердости структурных составляющих покрытий за счет формирования карбонитридов. Электродуговая наплавка в защитно-легирующей среде азота с токоведущей присадочной порошковой проволокой обладает значительными преимуществами перед другими способами наплавки [35; 36].

Однако в зарубежной и отечественной литературе крайне ограничено количество исследований, проведенных методами современного физического материаловедения, которые посвящены установлению природы формирования повышенных функциональных свойств наплавок быстрорежущих сталей типа М10. Это препятствует их широкому практическому использованию.

Целью настоящей работы является исследование методами современного физического материаловедения структуры, элементного и фазового составов наплавки высокоэнтропийной быстрорежущей стали типа М10 неэквиатомного состава.

Материал и методы исследования

Образцы для исследований получали плазменной наплавкой в среде азота токоведущей порошковой проволокой на сталь 30ХГСА. Химический состав стали 30ХГСА, мас. %: С 0,3; Cr 0,9; Мn 0,8; Si 0,9, остальное – железо. Содержание элементов в наплавке М10, мас. %: Mo 11,87; Cr 4,24; Co 3,48; V 1,77; Si 0,94; Mn 0,50. В качестве защитного газа использовали технический азот (ГОСТ 9293 – 74) с расходом 20 – 22 л/мин. Режим наплавки быстрорежущей стали М10 на сталь 30ХГСА на установке УД-417: сварочный ток 140 – 160 А; напряжение на дуге 50 – 55 В; скорость наплавки 15 – 18 м/ч; длина дуги 20 мм. Наплавку проводили в четыре слоя общей толщиной 9 мм.

Исследования структуры и элементного состава наплавленного слоя осуществляли на сканирующем электронном микроскопе KYKY-EM6900 с термоэмиссионным вольфрамовым катодом и приставкой для микрорентгеноспектрального анализа элементного состава. Исследования фазового состава и структурных параметров наплавленного слоя проводили на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных PDF 4+, а также программы полнопрофильного анализа PowderCell 2.4.

Результаты исследования и их обсуждение

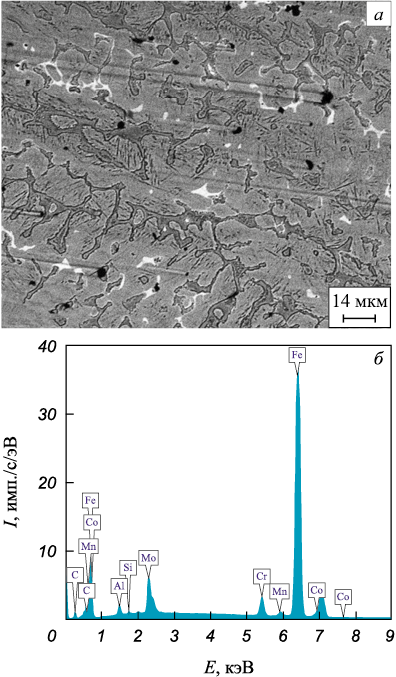

Исследования травленого шлифа слоя, полученного наплавкой на сталь 30ХГСА в среде азота токоведущей порошковой проволокой М9Ю, выявили формирование поликристаллической структуры дендритного типа, характерное изображение которой приведено на рис. 2.

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры |

Элементный состав поверхностного слоя наплавки, выявленный методами микрорентгеноспектрального анализа (рис. 2, табл. 2), показал наличие химических элементов, соответствующих паспортному составу данного сплава.

Таблица 2. Результаты микрорентгеноспектрального анализа

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Выполненные методами картирования исследования однородности распределения химических элементов, формирующих поверхностный слой наплавленного материала, свидетельствуют о локализации ряда химических элементов, а именно, молибдена, хрома и алюминия.

Методами рентгенофазового анализа установлено, что основными фазами материала наплавленного слоя являются твердый раствор на основе α-железа (88 мас. %) и твердый раствор на основе γ-железа (12 мас. %). Предположение о формировании твердых растворов на основе α- и γ-железа подтверждается существенным отличием параметров решетки α-железа (0,28803 нм) и γ-железа (0,36050 нм) от табличных значений параметров кристаллической решетки данных фаз [37]. Анализ рентгенограмм выявил присутствие дифракционных пиков сравнительно низкой интенсивности, которые соответствуют дифракционным максимумам карбидных фаз, присутствующих в наплавленном слое.

Конфигурационная энтропия, рассчитанная для данной быстрорежущей высокоэнтропийной стали по методике работы [38], составила 1,93R.

Таким образом, вышеприведенный анализ последних работ о состоянии вопросов получения и изучения средне- и высокоэнтропийных быстрорежущих сталей и данные авторов о структурно-фазовых состояниях электродуговой наплавки в среде азота высокоэнтропийной молибденовой стали неэквиатомного состава свидетельствуют об актуальности проблемы, ее практической и научной значимости.

Заключение

Представлен литературный обзор последних публикаций отечественных и зарубежных исследователей по средне- и высокоэнтропийным быстрорежущим сталям. Отмечена их более высокая твердость после закалки и отпуска по сравнению с традиционной быстрорежущей сталью Р6М5. Проанализированы механизмы упрочнения. Прослежена связь энтропии быстрорежущих сталей с их трибологическими характеристиками в условиях сухого трения. Приведены результаты экспериментального исследования структуры, элементного и фазового составов наплавки высокоэнтропийной быстрорежущей молибденовой стали на среднеуглеродистую сталь. Сделано заключение о перспективном направлении создания высокоэнтропийных быстрорежущих сталей нового поколения.

Список литературы

1. Yeh J.-W., Chen Y.-L., Lin S.-J., Chen S.-K. High-entropy alloys – A new era of exploration. Materials Science Forum. 2007;560:1–9. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.560.1

2. Чапайкин А.С., Громов В.Е., Чжан П., Иванов Ю.Ф., Крюков Р.Е., Шляров В.В., Семин А.П. Структурно-фазовые состояния и свойства плазменной наплавки быстрорежущей сталью в среде азота. Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2024;(1(47)):35–46. https://doi.org/10.57070/2304-4497-2024-1(47)-35-47

3. Почетуха В.В., Бащенко Л.П., Гостевская А.Н., Будовских Е.А., Громов В.Е., Чапайкин А.С. Структура и свойства плазменных покрытий из быстрорежущей стали после высокотемпературного отпуска. Вестник Сибирского государственного индустриального университета. 2023;(3(45)):30–38. https://doi.org/10.57070/2304-4497-2023-3(45)-30-38

4. Liu H., Gu C., Zhai K., Wang C. Strengthening and toughening the FeNiCrMn medium entropy alloy by novel ultrafine precipitate networks. Vacuum. 2020;184:109995. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109995

5. Miracle D.B., Senkov O.N. A critical review of high entropy alloys and related concepts. Acta Materialia. 2017;122: 448–511. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.08.081

6. Zhang W., Liaw P.K., Zhang Y. Science and technology in high-entropy alloys. Science China Materials. 2018;61(1): 2–22. https://doi.org/10.1007/s40843-017-9195-8

7. Gromov V.Е., Konovalov S.V., Ivanov Yu.F., Osintsev K.A. Structure and Properties of High-Entropy Alloys. Springer, Advanced Structured Materials: 2021;107:110. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78364-8

8. Gromov V.Е., Ivanov Yu.F., Osintsev K.A., Shlyarova Yu.A., Panchenko I.A. High Entropy Alloys: Structure and Properties. Moscow: Ru Science; 2022:204.

9. Рогачев А.С. Структура, стабильность и свойства высокоэнтропийных сплавов. Физика металлов и металловедение. 2020;121(8):807–841. https://doi.org/10.31857/S0015323020080094

10. Murty B.S., Yeh J.-W., Ranganathan S., Bhattacharjee P.P. High-Entropy Alloys. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier; 2019:374.

11. Zhang Y. High-Entropy Materials: A Brief Introduction. Singapore: Springer Nature; 2019:159. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8526-1

12. Ryzhkin A.A., Fominoff E.V., Shuchev C.G. Study on tribological characteristics of high entropy high-speed steels in conditions of dry friction on structural steel. In: Proceedings of the 4th Int. Conf. on Industrial Engineering. 2018:1819–1827. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95630-5_195

13. Fominov E., Shuchev C., Cherednichenko O., Metelkova N., Filonenko L. Tribological properties of high-entropy high-speed steels under conditions of friction on stainless steel 12H18N9T. In: XI Int. Sci. and Pract. Conf. Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023). 2023;431:06013. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343106013

14. He J.Y., Wang H., Huang H.L, Xu X.D., Chen M.W., Wu Y., Liu X.J., Nieh T.G., An K., Lu Z.P. A precipitation-hardened high-entropy alloy with outstanding tensile properties. Acta Materialia. 2016;102:187–196. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.08.076

15. Yang T., Zhao Y.L., Tong Y., Jiao Z.B., Wei J., Cai J.X., Han X.D., Chen D., Hu A., Kai J.J., Lu K., Liu Y., Liu C.T. Multicomponent intermetallic nanoparticles and superb mechanical behaviors of complex alloys. Science. 2018;362(6427): 933–937. https://doi.org/10.1126/science.aas8815

16. Dou B., Zhang H., Tao Y., Ma Q., Guo S. Effect of Fe on type and distribution of carbides in medium-entropy high-speed steels. Tungsten. 2023;5(1):189–197. https://doi.org/10.1007/s42864-022-00138-5

17. Gludovatz B., Hohenwarter A., Thurston K.V.S., Bei H., Wu Z., George E.P., Ritchie R.O. Exceptional damage-tolerance of a medium-entropy alloy CrCoNi at cryogenic temperatures. Nature Communications. 2016;7:10602. https://doi.org/10.1038/ncomms10602

18. Huang H., Wang J., Yang H., Ji S., Liu Z. Strengthening CoCrNi medium-entropy alloy by tuning lattice defects. Scripta Materialia. 2020;188:216–221. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2020.07.027

19. Zhang H., Pan Y., He Y.Z., Jiao H.S. Microstructure and properties of 6FeNiCoSiCrAlTi high-entropy alloy coating prepared by laser cladding. Applied Surface Science. 2011;257(6):2259–2263. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.09.084

20. Yao M.J., Pradeep K.G., Tasan C.C., Raabe D. A novel, single phase, non-equiatomic FeMnNiCoCr high-entropy alloy with exceptional phase stability and tensile ductility. Scripta Materialia. 2014;72-73:5–8. https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2013.09.030

21. Zhuang Y.X., Liu W.J., Chen Z.Y., Xue H.D., He J.C. Efect of elemental interaction on microstructure and mechanical properties of FeCoNiCuAl alloys. Materials Science and Engineering: A. 2012;556:395–399. https://doi.org/10.1016/j.msea.2012.07.003

22. Aguilar-Hurtado J.Y., Vargas-Uscategui A., Zambrano-Mera D., Palma-Hillerns R. The effect of boron content on the microstructure and mechanical properties of Fe50–XMn30Co10Cr10BX (X = 0, 0.3, 0.6 and 17 wt.%) multi-component alloys prepared by arc-melting. Material Science and Engineering: A. 2019;748:244–252. https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.088

23. Choi M., Ondicho I., Park N., Tsuji N. Strength–ductility balance in an ultrafne-grained non-equiatomic Fe50(CoCrMnNi)50 mediumentropy alloy with a fully recrystallized microstructure. Journal of Alloys Compounds. 2019;780:959–966. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.11.265

24. Li R., Wang Z., Guo Z., Liaw P., Tao Z., Li L., Zhang Y. Graded microstructures of Al-Li-Mg-Zn-Cu entropic alloys under supergravity. Science China Materials. 2019;62(5): 736–744. https://doi.org/10.1007/s40843-018-9365-8

25. Zhang H., Dou B., Tang H., He Y., Guo S. Secondary hardening in laser rapidly solidified Fe68(MoWCrVCoNiAlCu)32 medium-entropy high-speed steel coatings. Materials and Design. 2018;159:224–231. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2018.08.050

26. Ma S., Pan W., Xing J., Guo S., Fu H., Lyu P. Microstructure and hardening behavior of Al-modified Fe–1.5 wt%B–0.4 wt%C highspeed steel during heat treatment. Materials Characterization. 2017;132:1–9. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2017.08.001

27. Moon H.K., Lee K.B., Kwon H. Influences of Co addition and austenitizing temperature on secondary hardening and impact fracture behavior in P/M high speed steels of W–Mo–Cr–V(–Co) system. Material Science and Engineering: A. 2008;474(1-2):328–334. https://doi.org/10.1016/j.msea.2007.04.014

28. Long B.Z., Zhang Y., Guo C.H., Cui Y., Sun L.X., Chen D., Jiang F.C., Zhao T., Zhao G., Zhang Z.W. Enhanced dynamic mechanical properties and resistance to the formation of adiabatic shear band by Cu-rich nano-precipitates in high-strength steels. International Journal of Plasticity. 2020;138:102924. https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102924

29. Do H.-S., Choi W.-M., Lee B.-J. A thermodynamic description for the Co-Cr-Fe-Mn-Ni system. Journal of Materials Science. 2022;57:1373–1389. https://doi.org/10.1007/s10853-021-06604-8

30. Otto F., Dlouhý A., Pradeep K.G., Kuběnová M., Raabe D., Eggeler G., George E.P. Decomposition of the single-phase high-entropy alloy CrMnFeCoNi after prolonged anneals at intermediate temperatures. Acta Materialia. 2016;112:40–52. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.04.005

31. Stepanov N.D., Shaysultanov D.G., Ozerov M.S., Zherebtsov S.V., Salishchev G.A. Second phase formation in the CoCrFeNiMn high entropy alloy after recrystallization annealing. Materials Letters. 2016;185:1–4. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2016.08.088

32. Shafiei A. Design of eutectic high entropy alloys. Metallurgical and Materials Transactions A. 2022;53:4329–4361. https://doi.org/10.1007/s11661-022-06831-x

33. Beskopylny A.N., Fominov E.V., Shuchev C.G., Egorov M.S. The influence of thermodynamical characteristics of high speed steels on temperature and forces values when turning construction steel. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020;996:012003. https://doi.org/10.1088/1757-899X/996/1/012003

34. Mauzoor A., Pandey S., Chokraborty D., Phillpot S.R., Aidhy D.S. Entropy contributions to phase stability in binary random solid solutions. Computational Materials. 2018;4(1):47. https://doi.org/10.1038/s41524-018-0102-y

35. Громов В.Е., Чапайкин А.С., Невский С.А. Структура, свойства и модели быстрорежущей стали после отпуска и электронно-пучковой обработки. Новокузнецк: Полиграфист; 2024:171.

36. Ivanov Yu.F., Gromov V.E., Potekaev A.I., Guseva T.P., Chapaikin A.S., Vashchuk E.S., Romanov D.A. Structure and properties of R18U surfacing of high-speed steel after its high tempering. Russian Physics Journal. 2023:66(7): 731–739. https://doi.org/10.1007/s11182-023-02999-w

37. Курдюмов В.Г., Утевский Л.М., Энтин Р.И. Превращения в железе и стали. Москва: Наука; 1977:238.

38. Осинцев К.А., Панченко И.А., Коновалов С.В. Прогнозирование фазового состава высокоэнтропийного сплава CoCr-Zr-Mn-Ni с помощью расчета феноменологических критериев. Фундаментальные проблемы современного материаловедения. 2021;18(4):441–449. https://doi.org/10.25712/ASTU.1811-1416.2021.04.006

Об авторах

В. Е. ГромовРоссия

Виктор Евгеньевич Громов, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля

Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42

С. С. Миненко

Россия

Сергей Сергеевич Миненко, соискатель степени к.т.н. кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля

Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42

А. С. Чапайкин

Россия

Александр Сергеевич Чапайкин, аспирант кафедры естественнонаучных дисциплин им. профессора В.М. Финкеля

Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42

А. П. Семин

Россия

Александр Петрович Семин, к.т.н., старший научный сотрудник управления научных исследований, доцент кафедры инженерных конструкций, строительных технологий и материалов

Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42

Ю. А. Шлярова

Россия

Юлия Андреевна Шлярова, научный сотрудник управления научных исследований

Россия, 654007, Кемеровская обл. – Кузбасс, Новокузнецк, ул. Кирова, 42

Рецензия

Для цитирования:

Громов В.Е., Миненко С.С., Чапайкин А.С., Семин А.П., Шлярова Ю.А. Перспективы создания быстрорежущих высокоэнтропийных сталей. Известия высших учебных заведений. Черная Металлургия. 2025;68(4):349-356. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-349-356

For citation:

Gromov V.E., Minenko S.S., Chapaikin A.S., Semin A.P., Shlyarova Yu.A. Prospects for creation of high-speed high-entropy steels. Izvestiya. Ferrous Metallurgy. 2025;68(4):349-356. https://doi.org/10.17073/0368-0797-2025-4-349-356